Die Beitragenden

Sarah

Prien – Text, Design, Projektmanagement

Luca

Koning - Layout

Forschung Material:

Mone

Unmüssig – Material

Nicole

Kiersz - Material, Text

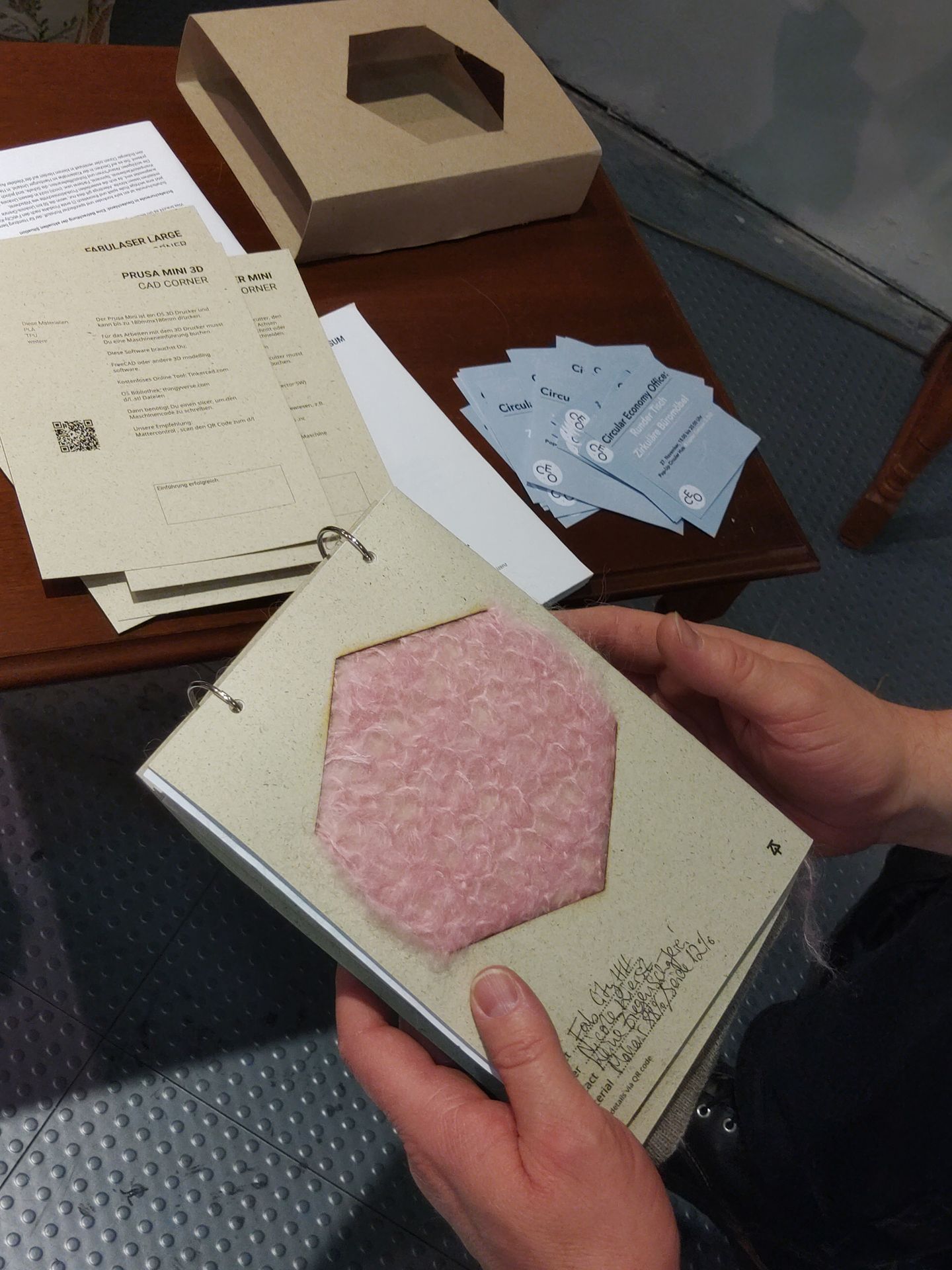

(Analoge Version gedruckt auf Graspapier 300g/m2, Daler Rowney Recycled Paper 120g/m2

Herausgegeben durch HOUSE OF ALL; November 2023)

Dies ist die Online Version des analogen Startbündels, welches entwickelt wurde, um Designy, die neu zur House of All Community sind, eine Einstiegshilfe zu geben.

Willkommen

in der Welt der Maker & der House of All Community!

Schön, dass Du mitkommen möchtest auf unsere Reise hin zu gemeinsam getragener Nachhaltigkeit.

Diese kleine Fibel ist eine Ressourcensammlung und soll als Starthilfe dienen, um bei House of ALL, und darüber hinaus, Deine Ideen auf neuartige Weise zu verwirklichen.

Wir möchten Dir eine Einstiegshilfe in dieses Feld mit an die Hand geben, und einige Denkanstöse mit auf den Weg.

Unser Heft beansprucht keine wissenschaftliche Vollständigkeit, sondern skizziert kurz die wichtigsten Themen. Es bietet Hinweise, um dich in die Zukunft zu navigieren.

Als aufstrebender Designy hast du die Gabe und Verantwortung, mit den bereitgestellten Werkzeugen neue Ideen und Lösungen ko-kreativ zu entwickeln und die Welt zu entwerfen. (vgl. F. v. Borries)

Am Ende findest du ein Glossar, Links und Literaturempfehlungen. Diese sind eine Momentaufnahme und laden dich ein, im Laufe deiner Entwicklung eigene Erfahrungen beizutragen.

Teil 2 enthält Dokumentationen (Anleitungen) für unsere Maschinen, die du in vielen Labs weltweit findest, und Produkte, die Du selbst herstellen kannst.

Zu diesem Heft gehört ein lokalspezifischer Teil, der im Zuge unserer Forschung entstanden ist:

Teil 3 präsentiert regionsspezifische Materialien und Muster. Du kannst eigene Materialien hinzufügen (siehe Kapitel 6).

Einleitung

400 Mrd. Qm Textilien werden jährlich weltweit produziert

60 Mrd. Qm davon sind ungenutzter Verschnitt

1% der Textilien wird in neue Textilien weiterverarbeitet

1 von 6 Menschen arbeitet in der Textilindustrie

Aktuell stehen wir vor so umfangreichen Herausforderungen, dass wir kaum wissen, wie wir ihnen begegnen sollen. Als Designy tragen wir große Verantwortung, die Dinge sinnstiftend zu entwerfen. Bestenfalls haben wir die Fähigkeit, diesen mit Innovationskraft zu begegnen, nachhaltige Lösungen zu finden.

In der Vergangenheit wurden wir angehalten, Probleme zu isolieren und jeweils Lösungen zu diesen zu finden. Dabei wurde die Komplexität der Sache außer Acht gelassen, das gesamte System nicht gesehen, und isolierte Pseudo-Lösungen waren die Folge. (vgl. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/adaptive-strategy-1-systems)

Die Aufgabe von gutem Design ist es, ein System zuerst aus der Vogelperspektive abzubilden, um die Abhängigkeiten und Verbindungen an die Oberfläche zu bringen. Nur so können sich sinnvolle Kollaborationen finden, und wir vermeiden halbgare Lösungen im Alleingang.

Wenn wir Synergien bilden, können sich gemeinsam mit Spezialisten, beispielsweise aus der Naturwissenschaft, neue Materialien finden, die überraschend gut funktionieren. Ein Überschuss an „Abfallmaterial“ vom Restaurant um die Ecke kann erforscht werden, und nutzbar gemacht.

Zur Umsetzung werden Fertigungsmittel benötigt. Die Art, wie wir produzieren, möchten näher betrachtet werden. Waren es vormals die Ingenieure selbst, die eine Maschine entwarfen, so wurde mit steigender Komplexität ein Designy unabdingbar. In Zusammenarbeit mit ihnen können wir den Problemen der Massenfertigung durch die Neuentwicklung von digital getriebenen Maschinen innovativ begegnen. Wenn die Produktion wieder näher an die Menschen, die die Dinge nutzen, rückt, entsteht eine andere Verbindung zum Produkt.

Die folgenden Kapitel enthalten Denkanstösse und verweisen auf weitere Quellen, um verantwortungsvoll mit an der Transformation wirken zu können.

Deine Vision ist das Ticket, dieses Startpaket Dein Fahrplan…

Viel

Spaß auf Deiner Reise!

P.s. Vergiss nicht, Fotos zu machen – Dokumentation ist alles!

Sarah Prien

Über die Herausgeberin

ALL, house of (maison de) – Alle sind Designy*

House of All, gegründet 10/2020 von Sarah Prien (geb. Bürger), hat sich zum Ziel gesetzt, lokale kreislauffähige Mode und Textilien bezahlbar und zugänglich zu machen. Dabei bedient sie sich der Werkzeuge, die in diesem Bündel angerissen werden.

House of All (H’ALL) kann als holistische Agentur verstanden werden, die die Transformation hin zu kleinen lokalen Ökosystemen, welche ihre Bedürfnisse an Kleidung und Textilien gemeinschaftlich decken, unterstützt.

H’ALL befasst sich ganz konkret mit Handlungen der Bereiche DESIGN, WEAR und CARE. H’ALL unterstützt Menschen beim Prozess der Designentwicklung für lokale Produktion, und kreislauffähige Produkte. Dazu betreibt House of All einen Makerspace, die HALL4CRCLRTY. Zudem bietet H’ALL unterschiedliche Bildungsformate und betreibt Forschung rund um die Themen Circular Design, Lokale Fertigung und Nachhaltigkeit in Textilien.

1. WERT

Was ist Dein Wert? Wie lässt er sich messen?

Werte bilden die Grundlage jedes Designprozesses, aus denen Entscheidungsparameter abgeleitet werden sollten. Zu Beginn deiner Entwicklung als Designer:in mögen diese Werte teils unreflektiert sein. Es ist jedoch entscheidend, sie zu reflektieren und zu formulieren, um die Rahmenbedingungen für den Designprozess festzulegen.

Das Konzept der Wertschöpfung, ursprünglich aus der Betriebswirtschaftslehre stammend, bezieht sich nicht nur auf den monetären Differenzwert, sondern auch auf den immateriellen Nutzen in der Volkswirtschaftslehre. Die Frage nach dem geschaffenen Wert und der Wertigkeit ist entscheidend. Universelle Werte wie der Erhalt des Planeten sind existenziell, doch es ist wichtig zu überlegen, ob die Menschheit im Mittelpunkt der Schöpfung steht oder Teil eines Gesamtgefüges ist.

Individuelle Werte müssen auch gesellschaftlich kontextualisiert werden. Die Beteiligten an der Schöpfung, einschließlich nicht-menschlicher Akteure wie der Umwelt, müssen identifiziert und priorisiert werden.

Die Erfolgsmessung der Wertschöpfung erfordert klare Metriken. Beispiele dafür könnten die Herkunft, CO2-Emissionen, Wasserverbrauch und Landnutzung sein. Die Respektierung der Rechte aller Menschen kann durch Metriken wie Arbeitsbedingungen und Lohn gemessen werden. Das Vermeiden überflüssiger Produktion erfordert die Messung von Nutzungshäufigkeit und Pflegemaßnahmen.

Die Suche nach einer Methode zur Messung des Impacts der eigenen Arbeit ist komplex, und es ist wichtig zu erkennen, dass dies eine fortlaufende Reise ist. Werte dienen als Kompass in diesem Prozess. Schlussendlich ist es entscheidend, sich ständig zu fragen, ob die Welt das entworfene Produkt braucht, welchen Wert es hinzufügt und ob es ein echtes Problem löst oder nur Symptome behandelt.(vgl. Im Bereich immaterieller Werte wird die Diskussion besonders spannend.

Die Herausforderung, speziell im Sektor Textil, besteht darin, den Wert und den Preis einer Sache zu entkoppeln, den Ressourcenverbrauch zu minimieren, während Werte geschaffen werden. Dabei geht es eben nicht ausschließlich um das Wachstum des BIP, sondern vor Allem das von immateriellen Werten.

Dr.

Akinwumi Adesina, Präsident, Afrikanische Entwicklungsbank-Gruppe

„Wie wir Wohlstand messen, bestimmt, wie wir ihn suchen und was wir

belohnen. Der herkömmliche Ansatz, das BIP zur Messung des

Wohlstands heranzuziehen, hat zu einem erheblichen Wachstum geführt,

allerdings auf Kosten der Umwelt und der Lebensqualität. Niemand

atmet oder isst BIP. Wir müssen unser Wohlstandskonzept ändern, um

die Natur zu berücksichtigen. Das Wachstum muss um die negativen

Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesundheit und die Artenvielfalt

bereinigt werden. Wenn wir den Wohlstand richtig messen und dabei die

Natur berücksichtigen, werden wir bessere Hüter des Planeten sein.

Auch wenn COVID19 uns alle überrascht hat, müssen wir aus der

Erfahrung lernen und sicherstellen, dass wir unseren Nationen helfen,

sich besser zu erholen, und zwar durch einen grünen Erholungspfad,

der auch die Widerstandskraft gegen künftige Pandemien stärkt. Wir

können dies tun. Investitionen in die Wiederherstellung und den

Erhalt unseres kollektiven Naturkapitals haben das Potenzial, sich

schnell zu rentieren. Daher schließe ich mich den Ansichten von

Professor Dasgupta in dieser Hinsicht voll an. Es ist höchste Zeit,

dass wir Wachstum anders aufbauen und messen.“

(https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review/the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review-reactions)

Kate Fletcher schreibt in ihrem Earth Logic Manifesto dazu, dass es wichtig sei, zu verstehen, dass die Kreislaufwirtschaft innerhalb des bestehenden Systems nach Lösungen suche, und weiterhin das monetäre Wachstum in den Mittelpunkt stelle, ganz im Sinne bestehender Handelspraktiken. Angesichts der dringlichen Lage müssten wir jedoch einsehen, dass ein systemischer Wandel unabdingbar sei, und die alte Praxis bestenfalls nicht mit dem Wandel zu zirkulärer Wirtschaft zirkuliert würde. (Fletcher, K. and Tham, M. (2019). Earth Logic Fashion Action Research Plan. London: The J J Charitable Trust. isbn 978 1 5272 5415 2)

2. BEWUSSTES DESIGN

In diesem Abschnitt wird Dir eine Einführung in verantwortungsvolle Designpraxis geboten. Der Titel beinhaltet absichtlich nicht den Begriff „Circular Design“, da dieser nicht umfassend genug wäre.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Designy nur seiner Verantwortung gerecht wird, wenn ein Dispositiv an Grundlagen herbeigezogen wird. Das britische Design Council empfiehlt daher den Ansatz des Systemischen Designs, und wir, in der Makerwelt, möchten den Begriff des Distributed Design als Praxis hinzufügen.

Circular Design beschreibt insofern nicht das blosse Gestalten eines Objekt oder einer Sache, sondern bezieht sich auf ein ganzes System.

Es macht also Sinn, mit dem Abbilden des Systems zu beginnen. Da kein System abgeschlossen ist, kannst Du eine Grenze ziehen um den Bereich, der für Dich maßgeblich ist

"Es gibt keine getrennten Systeme. Die Welt ist ein Kontinuum. Es gibt keine einzige legitime Grenze, die man um ein System ziehen kann. Wir müssen Grenzen erfinden, um Klarheit und Vernunft zu schaffen; und Grenzen können zu Problemen führen, wenn wir vergessen, dass wir sie künstlich geschaffen haben. Wo wir eine Grenze um ein System ziehen, hängt vom Zweck der Diskussion ab - von den Fragen, die wir stellen wollen", sagt Donella Meadows, Umweltwissenschaftlerin und Systemdenkerin.

Meadows, D. Denken in Systemen: Eine Fibel (2008)

Du findest im Schlussteil einige gute theoretische Ressourcen zu diesem Thema, wir möchten uns hier in diesem Heft auf die angewandte Praxis konzentrieren, ein wichtiger Bestandteil des System Design Ansatzes, der häufig außer Acht gelassen wird.

Ein Objekt allerdings ist emergentes Artefakt eines komplexen Systems.

Einen guten Startpunkt zum Verständnis bietet das 9R Framework, es zeigt welche Vehikel Treiber der Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft sein können und ordnet diese dem zu erwartetenden Erfolg nach ein.

Wenn Du genau hinschaust, fällt auf, dass wir uns mit aktuellen Gegegbenheiten noch immer im unteren Teil aufhalten, dem Recycling.

Um für den Kreislauf entwerfen zu können, bieten sich verschiedene Strategien an, und Du findest online eine Menge an Frameworks, die Dir dabei helfen. Im Schlussteil zählen wir die wichtigsten Ressourcen auf.

Nachdem Du Deine Parameter gefunden hast, ist es an der Zeit, in die Recherche zu gehen und sich mit der Anwendung dieser in Bezug auf Material, Formgebung, Fertigungsmethode und Vertrieb auseinanderzusetzen, um letzendlich ein konkretes Produkt hervorzubringen, dass die Welt braucht.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/adaptive-strategy-1-systems

https://ddc.dk/projects/the-mission/#

AUFGABE BEWUSSTES DESIGN

It's a spiral not a circle!

Entwirf ein Produkt & mach von mindestens 3 der 6 Strategien aus der Checkliste gebrauch.

Spiral Design ≠ Circular Design

Eine Spirale entwickelt sich und ist ewig nach oben steigend, während ein Kreis immer auf demselben Weg bleibt und sich dreht. Diese abstrakte Denkweise hilft dabei, sinnvolle

Designs für die Langlebigkit zu schaffen.

Design als Strategie

Bevor Du beginnst, frage Dich:

Braucht die Welt dieses Produkt überhaupt?

Welchen Mehrwert schaffe ich mit diesem Produkt im Hinblick auf die Erde in ihrem aktuellen Zustand?

Beginn damit, den gesamten Lebenszyklus des Produkts zu bedenken und so viele Informationen wie möglich über jeden einzelnen Schritt zu sammeln.

Material & Herstellung

Wo kommt das Material her?

Kann ich bereits Bestehendes verwenden?

Ist das Material recyclefähig?

Welche Auswirkungen hat das Material und später das Produkt auf die Umwelt?

Technischer oder biologischer Kreislauf?

Entsceide Dich für eine Materialstrategie, d.h. dass alle Komponenten derselben Rceyclingmethode folgen.

Nutzung

Wie maximiere ich den Nutzen des Produkts?

Welche Strategie verlängert den Lebenszyklus?

Wie kann ich die Nutzergruppe emotional

an das Produkt binden?

Lässt sich das Teil gut reparieren?

Recycling

Welche Optionen der Wiederverwendung gibt es?

Wie lässt sich das Teil auseinandernehmen, wenn es nicht mehr verwendbar ist?

Wie und wo lässt sich das Teil

wiederverwerten?

Wie lässt es sich entsorgen und wie informiere darüber?

Design Checkliste

- Entscheide Dich für eine Material-Strategie und recherchiere den Impact. Eine Monomaterial Strategie vereinfacht den Recyclingprozess.

- Entwirf das Produkt für leichtes Recycling und statte es mit relevanten Informationen aus.

- Modulares Design bietet Interoperabilität und leichte Reparatur, somit Ressourcenschonung.

- Denke über die Option der Wiederverwendung nach.

- Konzipiere dein Design für einfache Reparaturen.

- Gestalte das Produkt mit emotionaler Bindung:

Customization-Optionen machen Spaß.

Input

Materialgruppen und Ihre Recyclingprozesse

Polysaccharides:

Cellulose - Baumwolle, Leinen, Viskose, Lyocell -

biologisch abbaubar, mechanisches recycling (technisch)

Polyester: PET - technisch (verschmelzen)

Polyamide: Wolle, Seide - mechanisch - biologisch abbaubar / mechanisch (technisch)

Polyamid: Nylon - kondensieren - technisch

Polyurethane: Elasthan - verschmelzen, schlecht recyclebar!

Polyolefin: Polypropylene - schlecht recyclebar

Polyacrylic: Acryl - mechanisch

Mischungen vermeiden!!!

(Es werden laufend Innvoationen zu besserer Recyclingfähigkeit entwickelt, daher lohnt es sich, sich laufend zu informieren: Deutsches Institut für Textil- und Faserforschung)

3. OPEN SOURCE –

Distributed Design

Seit einem Jahrzehnt etwa entwickelt sich die Open Source Bewegung unentwegt weiter. Was innerhalb der Softwareentwicklung Gang und gebe ist, wird mittlerweile vermehrt im Bereich Hardware umgesetzt:

Der Code, die Informationen, die es braucht, um eine Funktion zu erreichen, wird nach Prinzipien der Open Source in einem sogenannten Repository hinterlegt, mit automatisierter Versionskontrolle, und der Option, die aktuelle Version zu ändern, beizutragen oder ganz etwas Neues daraus entstehen zu lassen.

Open Source geht jedoch über die angewandte Praxis der Teilhabe hinaus und umfasst eine ganze Denkschule.

Gerade in der Welt der Mode ist diese wenig etabliert. Ko-Kreation, Inklsuion und Kollaborationen sind wichtige Treiber für Veränderung. Ideen preisgeben, um sicherzugehen, dass nicht in kleinen Nischen doppelt entwickelt wird, und sich Insellösungen bilden, führt viel weiter. Wir rücken dem Wir näher, und entfernen uns vom Ich.

Das alles lässt sich in einem Wort beschreiben:

Ko-Kreation - die wohl wichtigste Grundlage für Innovationen dieser Zeit.

Distributed Design beschreibt diesen Prozess der Kokreation von Produkten, von Hardware, aber auch von Systemen. Dabei wird der Entwurfsprozess ko-kreativ umgesetzt.

Als Designy haben wir meist während unseres Studiums gelernt, unsere eigene Schöpferkraft zu formen, und unsere individuelle Handschrift zu finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach, speziell im Bereich Mode, wurde die Individualität so weit entwickelt, dass der Vergleich, die Sorge um Nachahmung und der Wettbewerb Dir mitunter schlaflose Nächte bereitet haben. Vielleicht hast Du bereits das Gefühl gehabt, Deine Arbeit sei nicht gut genug und Du hast vermieden, sie zu präsentieren. Oder Du hast die Arbeit einer Kommilitonin als Duplikat Deiner persönlichen Ideen empfunden.

Sei unbesorgt, Du bist nicht allein. Dennoch ist es gut, dass andere dieselben Gedanken hegen und sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen.

Es ist sogar von größter Bedeutung. Nur, wenn genug Menschen an einer Idee arbeiten, wird sie so gut, dass sie Bestand haben kann.

Wir brauchen Distributed Design, um die Wende hin zu einer schonenden Wirtschaft zu erreichen.

Grundlage des Distributed Design ist Transparenz, um einen gemeinsamen Prozess zu ermöglichen.

Du gibst also die technischen Informationen frei, die nötig sind, um den Entwurf zu begreifen.

Dass an Deinen Entwirf auch ganz persönliche Elemente geknüpft sind, so persönlich, dass es schwer fällt, sie freizugeben, ist sehr verständlich. Diese individuelle Komponente kann Dir niemand nehmen, sie sind ein wichtiger Beitrag.

(Hier könnten wir einen Ausflug in das Entstehen einer neuen Seinsperspektive machen, und uns mit dem Thema Resonanz befassen, das machen wir an anderer Stelle. Du findest ein paar Empfehlungen zum Thema im Schlussteil.)

Um möglichst inklusive Prozesse der Ko-Kreation entstehen lassen zu können, brauchen wir ein standardisiertes Format für das Ablegen dieser Informationen.

Hierzu eignen sich sogenannte Repositories, die auf einer Datenbank, dem Git, kreiert werden. Diese beinhalten eine automatische Versionskontrolle, so dass jegliche Änderungen sichtbar sind.

Für Textilien gibt es einige Beispiel, House of All hat ein eigenes Git auf gitlab.com, jedoch ist es eine komplexe Aufgabe und wir arbeiten stetig weiter daran.

Zum Beispiel würde man den Schnitt eines Kleidungsstückes ablegen, zusammen mit den Produktionsanleitungen und der BoM, sobald diese sich aber ändert, ändert sich auch der Schnitt.

Grober Aufbau Repository

Anleitung (Wozu ist das Repo, wie kann ich beitragen?)

Lizenz (wer darf sich dessen bedienen, unter welchen Bedingungen?)

Assembly (wie stelle ich das betreffende Produkt her?)

Bill of Materials (was brauche ich für die Herstellung?)

Source Files (CNC Dateien, Schnitt usw)

Indem die Daten online abrufbar sind, können Menschen überall auf der Welt diese bei sich vor Ort nutzen. Sie können günstigen Zugriff auf Design haben, auch um sie zu testen, und Verbesserungen einpflegen, oder lokalspezifische Varianten (abhängig von vorhandenen Materialien oder Maschinen).

Dieses Prinzip der kosmo-lokalen Fertigung vermeidet eine Menge CO2.

Es erfordert allerdings auch einen tiefen Blick in die ökonomischen Modelle: Wie verdienen Designy Geld mit ihren Entwicklungen, wenn sie diese freigeben und auf globalen Vertrieb von Hardware verzichten?

Diese

Frage ist lange nicht abschließend gelöst, und bedarf ebenso

ko-kreativer Prozesse. Es gibt bereits einige Ansätze, die sich

Blockchain-Technologie zunutze machen. Klar ist, wir müssen uns hin

zu Suffizienzmodellen bewegen, und unsere Bedürfnisse neu

evaluieren. Auch hierzu findest Du im Schlußteil ein paar

Empfehlungen, schau gerne einmal rein.

Die Wahl der Fertigungsmethode spielt übrigens auch eine große Rolle:

Du möchtest den Lasercutter für den Zuschnitt zu verwenden, dessen Bett bei nur 40x60cm liegt.

Entwirf ein Teil, dessen Schnitteile in diesen Bereich passen.

https://www.thersa.org/globalassets/reports/2021/changing-fashion-towards-a-regenerative-future.pdf

MATERIAL

Mehr Materialismus, bitte!

"Uns

wird oft gesagt, wir seien materialistisch. Mir scheint, wir sind

nicht materialistisch genug. Wir haben eine Geringschätzung für

Materialien. Wir verwenden sie schnell und unachtsam.

Wenn wir

wirklich materialistische Menschen wären, würden wir verstehen,

woher die Materialien kommen und wohin sie gehen.

Aber im Moment

scheint die gesamte Weltwirtschaft auf dem Modell aufgebaut zu sein,

Dinge aus einem Loch im Boden auf der einen Seite der Erde

auszugraben, sie um die Welt zu transportieren, sie ein paar Tage zu

benutzen und sie dann in ein Loch im Boden auf der anderen Seite der

Welt zu versenken."

- George Monbiot

Die Materialauswahl ist entscheidend für den Lebenszyklus des Produkts und kann ein Schlüsselfaktor für systemische Veränderungen sein. Die Verantwortung jeder Materialentscheidung, unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus, ist erheblich.

Auch das System des Materials ist wichtig: PET-Flaschen können zu Polyesterfasern verarbeitet werden, was kurzfristig sinnvoll erscheint. Jedoch entsteht nach der Neufertigung Mikroplastik, und die Lösung könnte die weitere Rohölextraktion für PET-Flaschen rechtfertigen. Eine Marke, die behauptet, 70% aus PET-Flaschen herzustellen, lässt Fragen zur restlichen 30% und zum Recycling offen.

Eine aktuell verfügbare Lösung löst unter Umständen ein akutes Problem, wirkt sich aber an anderer Stelle negativ auf das System aus. Es ist also unabdingbar, genau hinzuschauen und sich mit Material auseinanderzusetzen.

Für die Gestaltung der Fab City lohnt es sich, lokale Materialien zu erkunden. Das Fablab Barcelona hat aus Abfällen lokaler Restaurants Leder aus Orangen entwickelt. Kaffeesatz eignet sich als Plastikalternative oder für Seife. Empfehlungen für Recherche und Experimente findest du im Schlussteil sowie Anleitungen in Teil II und der Materialbibliothek in Teil III.

„Wir müssen weg vom Extraktivismus und hin zu einem System, das den Planeten respektiert und in engem Kontakt mit Natur und Umwelt steht. Wir sollten uns als Hüterinnen der Erde verstehen.“

(Dies reflektiert die persönliche Ansicht der Herausgeberinnen des Bündels, und ist als Empfehlung zu verstehen. Damit sind wir nicht allein, Du findest weitere Stimmen dazu über die Empfehlungen im Schlussteil.)

Im

Rahmen der Kooperation mit der HSU im Forschungsprojekt „Fab City“,

gefördert von d.tec-bw und der EU (NextGen), haben sich Nicole

Kiersz und Mone Unmüssig speziell mit dem vorhandenen Material Wolle

befasst. Dies resultierte in einem analogen Materialarchiv, das in

ko-kreativen Workshops erstellt wurde und Teil III des

Ressourcen-Bündels bildet. Weitere Informationen zu den Workshops

findest Du im Schlussteil über den bereitgestellten Link. Wir laden

Dich ein, eigene Materialmuster zu dieser Sammlung beizutragen, Teil

II enthält Anleitungen zur Erstellung von Musterkarten. Die

Entwicklung eines digitalen Zwillings dieser Muster ist derzeit in

Arbeit. Deine Teilnahme an diesem Prozess ist willkommen, um das

Archiv nützlich und zugänglich zu machen. Das Ziel ist es,

regionale Materialien zugänglich zu machen und deren Anwendung zu

fördern.

Ein weiterührender Text zum Thema Wolle in Deutschland liegt dem Paket bei und ist HIER zu finden.